O quão longe caminhaste, silenciosa princesa?

Meu primeiro videogame deve ter sido aqueles retângulos de Tetris muito vendidos nos centros de comércio popular nos anos 90. Ganhei um desses numa internação que tive por volta dos 6 anos com crise de bronquite. Não tenho certeza da ordem, porque também tive um console da Sega, enorme, cor-de-rosa, com jogo da Turma da Mônica e do Sonic. Tão importante quanto o jogo era o ritual de criar nomes junto com meu tio para os monstrinhos que entravam no nosso caminho durante as fases.

Migrei depois pro Gameboy Color e jogava Street Fighter na casa do Guilherme, meu vizinho, e Aladdin na casa do Bruno, meu melhor amigo da escola. Quando o Bruno decidiu comprar um Playstation 2 (nessa época, eu também gostava de jogar Crash no PS1 do irmão da Laura, outra amiga minha), comprei o SuperNintendo dele. Esse foi meu último console, mas que vive até hoje através dum emulador que carrego num pendrive. Nunca mais precisei assoprar uma fita de videogame.

Jogar em frente a uma tela parece fazer parte da minha vida desde muito cedo. Quando a internet ainda dependia de a minha avó não estar ao telefone, eu podia passar horas quebrando meus próprios recordes no joguinho de pinball do Windows, escolhendo meu deck favorito de um baralho virtual ou desativando bombas num campo minado de quadradinhos cinzas. Às vésperas da minha prova de direção, tive três vitórias consecutivas em Rock N’ Roll Racing do SNES, um evidente sinal do sucesso que viria a seguir (faz 6 anos e nunca mais dirigi). No celular, fui do Jogo da Cobrinha ao Among Us de pandemia. Antes disso, frequentei sites que se organizavam como fliperamas e comprei revistas com CD-ROMs.

Eu sou capaz de avançar em muitos mundos de Mario Bros ou de Donkey Kong, mas nunca me associei ao qualitativo “gamer”. Frequento fases e chefões desde antes de conhecer a ideia de uma raiz quadrada. Da mesma forma que frequento quadras de futebol sem me chamar de jogadora. Então, decidi escrever sobre jogos por alguma razão que está para além do mero consumo do formato, do qual sou íntima e, ao mesmo tempo, discreta sobre nossa relação.

Princesa ladra, por que voltaste?

Jogar videogames, portanto, teve funções próprias em diferentes momentos da minha vida. Me ajudou a me distrair em momentos ruins, a sociabilizar pessoal ou virtualmente, sentir que eu era capaz de chegar ao fim de alguma coisa (do jogo Aladdin da Capcom, em 40 minutos, pra ser específica). Mas minhas últimas experiências foram um pouco além.

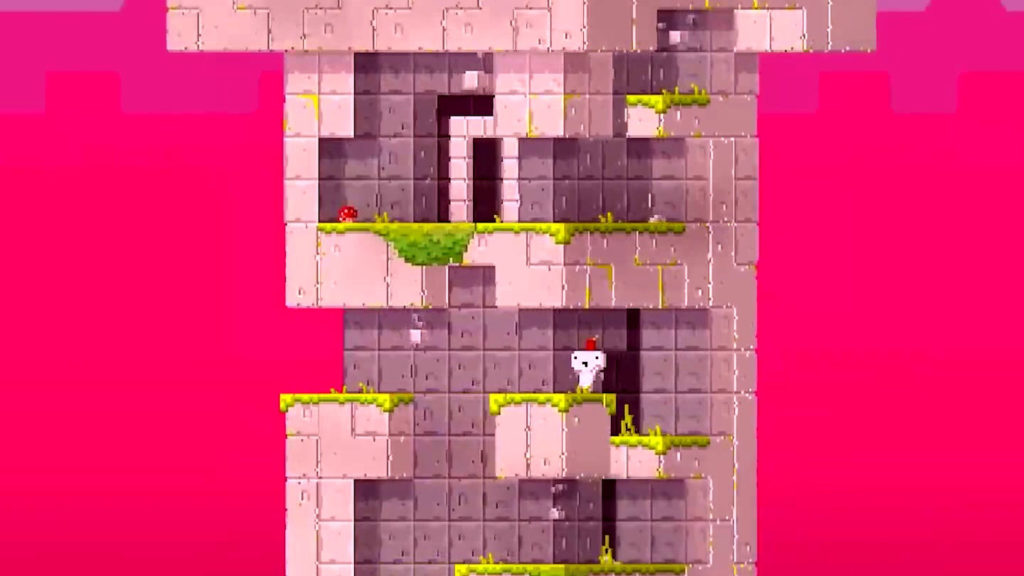

Começo por FEZ, um jogo de 2012, que joguei ano passado. Gomez é o protagonista, um bonequinho em duas dimensões que um dia descobre existir uma terceira dimensão no espaço. Unindo quebra-cabeças ao formato de jogo de plataforma, os desenvolvedores (o designer Phil Fish e o programador Renaud Bédard) prestam homenagens não-óbvias a muitos jogos da nossa infância (inclusive ao Tetris que me divertia na cama do hospital). O jogo brinca também com efeitos de falhas e erros técnicos das máquinas. Ele dá “tela azul” e reinicia sozinho para que a gente possa guiar Gomez em sua missão.

Nessa jornada, não há chefões ou perdas. Você pode desabar quantas vezes precisar que retornará ao ponto anterior de onde cometeu o erro de salto. Errar faz parte da construção do conhecimento nesse espaço em dissolução. O objetivo é unir pequenos quadrados de pixels (2D) que, juntos, formarão um hexaedro (3D). Como no auge da era dos consoles, às vezes é preciso buscar na comunidade (nesse caso, em sites e não em revistas) dicas para decifrar alguns dos códigos.

É um pouco estranho dizer isso, mas jogar FEZ foi como ter uma experiência transcendental. Jogos de enigma e quebra-cabeça ocupam um lugar muito especial no meu coração, fato. Desde a época de Sudoku na página de jornais até a febre do verão, o Wordle/Termo. Mas a minha satisfação ao jogar FEZ não era só a de resolver problemas. Eu já estava em casa sozinha fazia meses, em um mundo que também aparentava estar em dissolução ao meu redor. Saindo de sua vila para encontrar as peças que faltavam, Gomez não tem nenhuma companhia e, quando chega a outra comunidade de bonequinhos como ele, eles se comunicam num idioma que não é capaz de decifrar. Todos os universos ali são iguais, mas ao mesmo tempo cheio de extremas diferenças. O que mais eu poderia esperar do mundo depois das doses da vacina?

Princesa tola, esqueceste também?

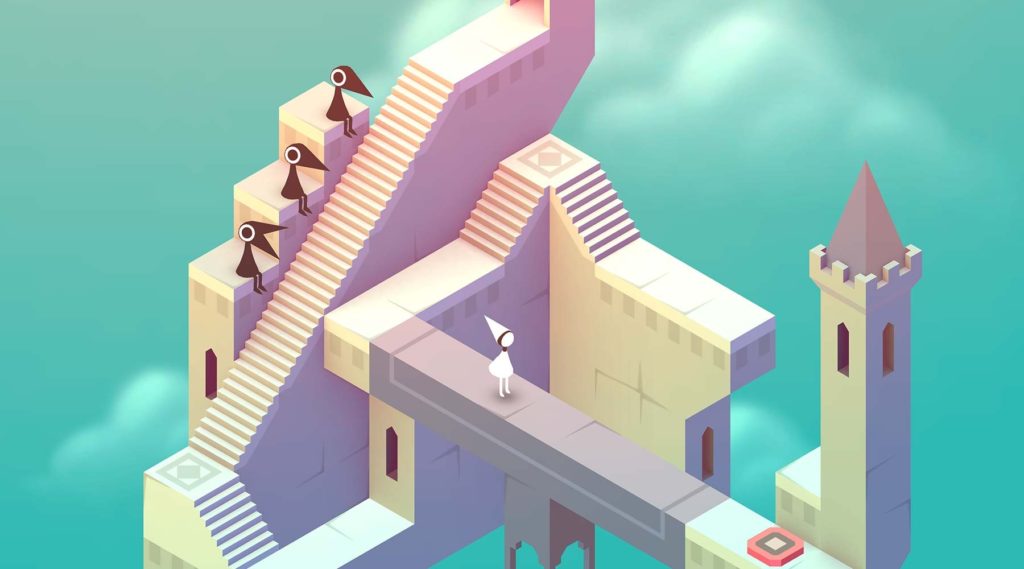

Se durante minha jornada por FEZ era a minha relação com o mundo que parecia tematizada nos caminhos do personagem, em Monument Valley a proposta parecia ainda mais íntima. Esse jogo é inspirado na premissa do outro, também produzido independentemente, mas para ser jogado em celulares. O conceito não é o embate entre duas e três dimensões, mas uma arquitetura que remete às obras de Maurits Cornelis Escher. A protagonista da história é a Princesa Ida, da qual sabemos muito pouco (o jogo é bem curto, inclusive); sabemos apenas que ela começa sua jornada em busca de perdão.

Não sei o que exatamente ela procura. Não sei exatamente o que eu procuro. Um amigo me disse que só resta a mim me acostumar com o incômodo e, no dia seguinte, comecei a jogar esse jogo lançado quase oito anos atrás. Essa falta que me acompanha e me incomoda talvez seja meu motor; a criação do meu desejo e, simultaneamente, a criação do meu caminho. Não tenho (nunca tive?) a menor ideia de qual é o objeto do meu desejo, só sei que ele sempre esteve comigo, me movendo entre plataformas metafóricas, que mudam de lugar enquanto as atravesso, que me deixam de ponta-cabeça, e me levam a pontos que pareciam inalcançáveis à primeira vista. Não há mais nenhum vilão sobre o qual triunfar. Há apenas mundos confusos – dentro e fora de mim – cheios de imperfeições superáveis com as quais preciso aprender a lidar.

Os dois jogos são muito bonitos e isso me mobiliza bastante. O que é belo me comove. Juntando em si todas as artes, fazem da arquitetura e da trilha sonora elementos fundamentais de suas propostas. Jogá-los com o som ligado (mesmo que minha prática habitual sempre tenha sido a de buscar o botão “silencioso” nos jogos) faz parte da imersão que eles propõem.

Circular por ambientes virtuais criados por poucas pessoas sem sentir nenhuma ânsia por conquistar, dominar, destruir e possuir, parece até meio rebelde. Sobretudo em um momento cheio de papos enfadonhos sobre metaversos, criptodinheiros e símbolos não-fungíveis (além de tantos jogos com padrões nocivos à disposição). Há muita história por trás desses jogos (algumas delas contadas no filme Indie Game: The Movie), mas é fascinante poder criar uma aproximação subjetiva com uma obra, tendo ela mesma surgido de um desafio de programação e design que alguém colocou para si mesmo.

Se você não vê vulnerabilidade em alguém, vocês provavelmente não estão se relacionando em um nível muito pessoal.

Jonathan Blow em “Indie Game: The Movie”

Uma resposta para “a jornada subjetiva do herói sem vilão”

Que bonito esse texto e a forma como os jogos sempre estiveram presentes na sua vida! A gente já conversou sobre isso outras vezes, mas quando estamos lidando com uma comunidade que possui um envaidecimento tão grande sobre si mesma – e sobre quem seria ou não um gamer -, é sempre uma delícia ler algo assim, lembrar para quem esses jogos são feitos (spoiler: todos) e sentir as emoções genuínas despertadas por sua história.

Ps: Monument Valley já mora no meu coração, será que FEZ também vai conseguir esse feito?